民国时期(1912-1949)是中国文学史上一个承前启后的重要阶段,它既继承了古典文学的精髓,又开启了现代文学的新篇章。民国旧书中的诗文作品,尤其是那些流传于世的古籍、期刊和手稿,不仅是文学艺术的瑰宝,更是时代精神的载体。这些作品内容丰富,形式多样,从传统诗词到白话新诗,无不反映了社会的动荡与文化的转型。

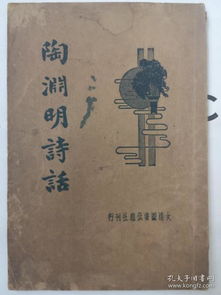

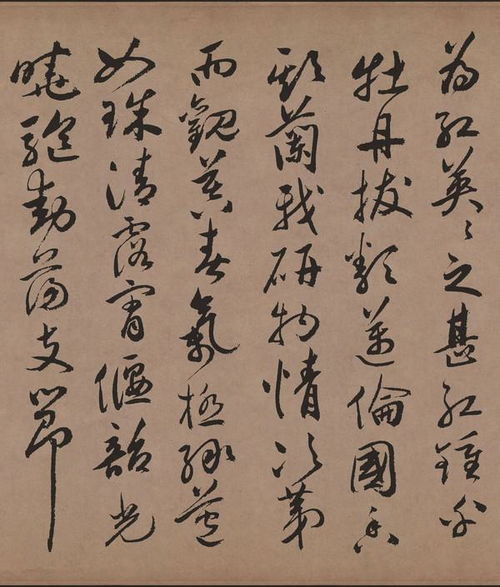

在民国旧书中,诗歌作品尤为引人注目。一方面,传统诗词继续繁荣,许多文人如鲁迅、胡适、郁达夫等在继承古典风格的同时,融入了现代思想。例如,鲁迅的《自题小像》以简练的语言表达了对国家命运的关切;胡适的《尝试集》则推动了白话诗的革命,使诗歌更加贴近民众生活。另一方面,新诗运动兴起,徐志摩、戴望舒等诗人创作了大量浪漫主义作品,如徐志摩的《再别康桥》以其优美的意象和情感深度,成为民国诗歌的经典。这些作品不仅在当时广受欢迎,至今仍被读者传颂,体现了民国文学的创新精神。

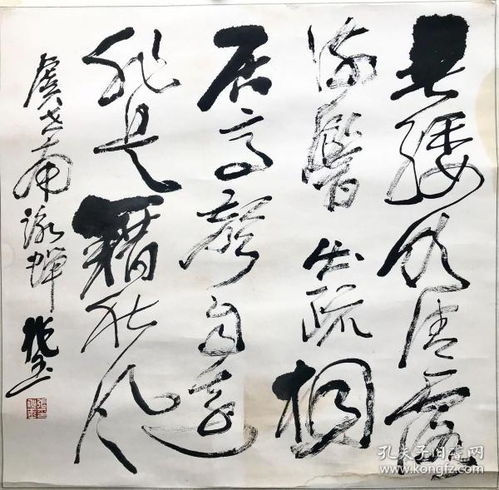

散文作品在民国旧书中同样占据重要地位。许多作家如周作人、林语堂等,通过随笔和小品文,探讨了文化、社会和人生哲理。例如,周作人的《雨天的书》以平实的笔触描写日常生活,流露出对传统与现代冲突的思考;林语堂的《生活的艺术》则融合中西文化,倡导一种闲适智慧的生活方式。这些散文作品不仅语言优美,还展现了民国文人对个体自由与时代责任的平衡追求。

值得一提的是,民国旧书中的诗文作品往往与历史事件紧密相连。例如,抗日战争时期的诗歌如艾青的《大堰河——我的保姆》,充满了爱国情怀和民族抗争的精神;而一些旧书中的手稿和日记,则记录了文人的个人情感与时代变迁,为后人研究提供了珍贵的第一手资料。这些作品不仅是文学创作,更是历史的见证,帮助我们理解那个复杂而充满激情的年代。

民国旧书中的诗文作品以其独特的艺术价值和历史意义,成为中华文化宝库中的璀璨明珠。它们不仅反映了文学从传统向现代的过渡,还启发了后世无数创作者。今天,重新阅读这些旧书,我们不仅能感受到文字之美,还能从中汲取智慧,思考文化传承与创新的永恒主题。